「お米が収穫できるまで」

「種の準備・苗づくり」4月

種を準備して種をまきます。

稲を育てます。温度と水の管理が重要となります!!

「田植えの準備」5月

田おこし:田んぼを耕す→田すき:基肥(稲に必要な栄養)を土に加え耕す

→代かき:稲の根がはりやすいようにする(入水)をして田植えができるように準備します。

「田植え」5~6月

以前は手で植えていましたが現在は機械で行えるようになりました。

「稲の管理」6~9月

稲が病気になったり、虫が発生したりするので農薬をまくこともあります。

稲が成長して、収穫の1週間前に水を抜いて収穫の準備をします。

「収穫」9~10月

刈り取りをします。以前は手作業で行っていましたが、現在はコンバインという機会で脱穀も一緒にできるようになっています。

脱穀は収穫した稲から”お米の粒”を取り出す作業です。

「収穫されてお米はどこにいくの?」

収穫されたもみはお米を乾燥する施設に運ばれます。

まずもみの量を計り、もみを乾燥させます。そして貯蔵されるのです。

つぎに行われる作業がもみすりです。

貯蔵しておいた「もみ」を玄米にする作業です。

できた玄米は「白米」か「無洗米」にします。

いざお店に運ばれてわたしたちがお米を買うことができるのです。

お米ができるまでにたくさんの工程がありますね。

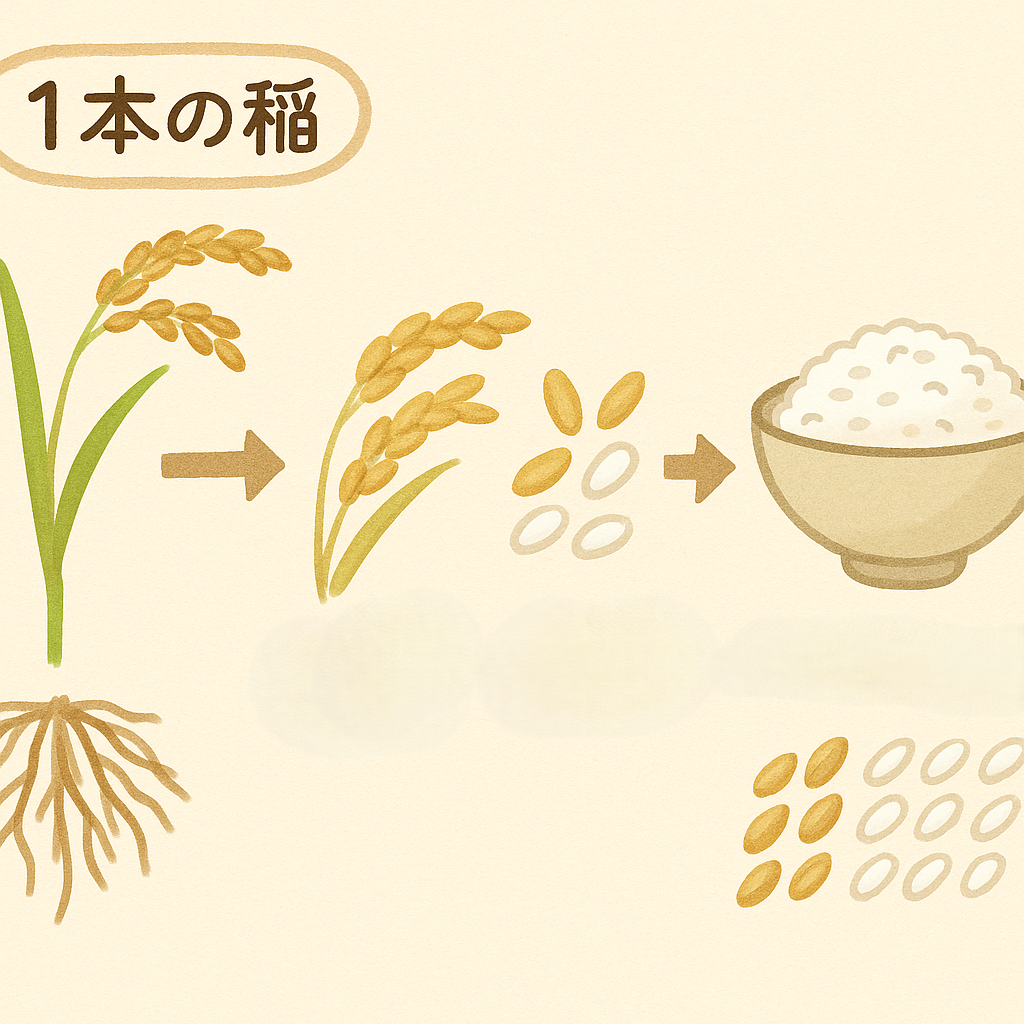

「お米の一生」

お米は1本の稲から何粒とれるのでしょうか?1本の稲に実る穂の数は10~20本です。1つの穂に実るお米の数は70~100粒。1本の稲からおよそ600~1000粒のお米ができます。

ではお茶碗1杯分にお米は何粒入っているのでしょうか?およそ3000~3500粒といわれています。稲3~4本でお茶碗1杯分のお米がとれるということになりますね。

お米だけでなく野菜、果物、海産物やお肉などもわたしたちが食べるまでに多くの手間と時間がかかっています。改めて知ると“いただきます”の気持ちも変わっきますね。

次回は農家さんはお米をどのように販売しているのかについてです。興味のある方はぜひ読んでください。

コメント