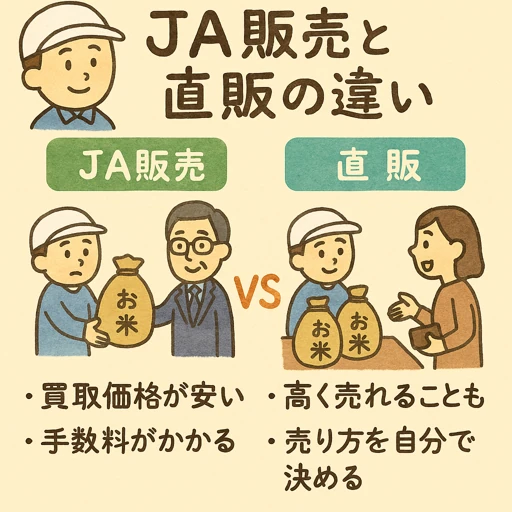

「JAを通して売る?自分で売る?そのちがいとは」

お米不足が起きてから、お米農家さんは儲かるのが難しいという声をインターネットやテレビをみて聞くことがあったのではないでしょうか?「JAを通すと農家は儲からないのでは?」という声が多くの農家さんの間で話題となっていました。

実際は「儲かりにくいことは多いけど“全く儲からない”わけではない」となっているようです。その理由は何でしょうか。

1 販売価格が一律

価格を決めることができないので、品質が良くても安く買い取られたということもあるのです。

2 手数料がかかる

- JAはお米を集荷・保管・検査・流通を行っています。

その分の販売手数料(10〜15%程度)が引かれます。 - 「手間なく売れる」というメリットがありますが、販売手数料が引かれる分、手元に残るお金は少なくなります。

3 ブレンド販売でブランド力が活かせない

- 「○○さんのコシヒカリ」ではなく、「JA○○地区のコシヒカリ」として売られるため、

農家さん個人の名前や努力が見えにくくなっています。

JAを通すと手間が少なくなる分手数料がかかるのですね。

JAを通すことで売り先を考えたり自分で運ぶ手間が省けたりというメリットもあります。

共同で農薬などを購入できることでコストが削減でき、新たに農業を始める人にとってはJAがあることで安心に繋がるのです。

「ふるさと納税は新しい売り方?」

お米を販売する方法はJAを通す、直接販売をする、そしてふるさと納税を利用して販売する方法もあります。直接販売することとどのような違いがあるのか見ていきます。

まずメリットは

- 地域名とセットで自分たちのお米を知ってもらえる

- 自治体と連携して新しい販路が作りやすい

- お米以外の特産品(野菜・加工品など)もセット販売できる

デメリットは

- 価格の自由に決められない(自治体の審査や基準がある)

- 「寄附だから買った」という動機の人が多く、リピートにつながりにくいことも

このようにメリット・デメリットがあるのですね。

直販は“顔が見える販売”、ふるさと納税は“地域と一緒に届けるお米”という強みがあります。お米農家さんはそれぞれ販売を工夫されているのです。

“うちのお米です!”と言えるブランド米の育て方

日本にはブランド米がありそれぞれの特徴があるのです。わたしが一番身近に感じるブランド米はコシヒカリです。ブランド米を育てるためにどのような努力がされているのでしょうか?

1品種選び 土地や気候、水質、販売先などに合わせた品種を選ぶ

2栽培方法の工夫 農薬を減らす。有機栽培、水管理を徹底する

3土づくり 収穫量<味を重視する土づくり

4収穫後の管理 低温貯蔵 精米をするタイミングを工夫

5ブランド化の努力 ネーミングやパッケージ・SNSの利用などで情報発信

このように良い品種を選ぶだけでなく、育て方、管理の方法、情報発信などがブランド米につながっているのですね。

“どんな想いで、どんな場所で、どんな工夫をして”育てられたかまでが、ブランドの一部となっているのです。

「農家さんは、どうやってお米を届けているの?」

どの売り方が正解というわけではありません。

農家さんがそれぞれの立場で“自分のお米を大切に届ける方法”を選んでいるのですね。」

「日本各地には、その土地でしか出会えない“お米”があります。

次回は、全国のブランド米や、それぞれのお米の特徴をめぐってみたいと思います」

コメント